스페셜

"나무"(으)로 총 357건 검색되었습니다.

- 멸종위기종의 천국 DMZ, 생태공원으로 거듭나다?! 어린이과학동아 l2018.06.22

- 독일의 DMZ였던 지역은 생태공원인 ‘그뤼네스 반트’로 다시 태어났다. 사진에서 나무 없이 탁 트인 지역이 그뤼네스 반트 지역이다. - juergen-skaa(F) 제공 한국보다 먼저 통일을 경험한 나라가 있다. 바로 ‘독일’이다. 독일은 제2차 세계대전에서 패배하면서 동독은 소련이, 서독은 연합군의 ... ...

- [강석기의 과학카페] 장미의 과학, 꽃의 여왕은 이렇게 탄생했다2018.05.14

- 흥미롭게도 상쾌한 꽃향기인 리날롤(linalool)을 만드는 유전자(NES)는 억제했고 묵직한 나무향이 나는 저마크렌D(germacrene D)를 만드는 유전자(GDS)는 활성화했다. 꽃향기의 미적 측면에서는 리날롤이 저마크렌D보다 기여도가 크므로 올드 블러시의 경우 색을 위해 향이 일부 희생된 셈이다. 한편 월계화 ... ...

- [사이언스지식IN]남북 협력으로 북한 산림 푸르러질 수 있을까동아사이언스 l2018.05.09

- 015년 북한이 금강산 소나무들이 병에 걸렸다고 도움을 요청해 국내 과학자들이 참여해 젓나무응애병임을 확인해 줬다”며 “교류가 경색되는 국면이 혹시라도 찾아와도 (북한의 산림 복구 의지가 강해) 국제사회에서 학문적 교류를 이어갈 것”이라고 전망했습니다 ... ...

- ‘백두산 과학기지’에서 분화 모니터링 한다 과학동아 l2018.04.27

- 조사연구인 ‘엄마(UMMA·Ultra-deep Monitoring on Magma Activity) 프로젝트’를 제안한 상태다. 나무의 나이테처럼 백두산에는 화산 폭발의 역사가 기록돼 있다. 시추를 통해 퇴적물을 파내면 백두산이 몇 년에 한 번씩 분화했으며, 그 규모가 어느 정도였는지 파악할 수 있다. 백두산의 정확한 분화 위험을 ... ...

- [표지로 읽는 과학] 나무는 어떻게 겨울잠을 잘까?동아사이언스 l2018.04.14

- 이라는 사실을 알아냈다. A는 야생형, B와 C는 아브시스산 반응을 약화시킨 미국 사시나무의 새싹을 빛에 노출되는 시간이 짧은 환경(겨울과 비슷한 수준)에서 11주 동안 노출시켰다. 그 결과 야생형은 휴면 상태를 유지해 잎의 생생함이 유지됐지만, B와 C는 그렇지 못해 잎이 많이 시든 모습이다. ... ...

- [강석기의 과학카페] '푸른' 종소리 '보는' 공감각의 비밀 풀렸다 2018.03.13

- 쌓기 위해 낡은 알파벳 토막들의 더미를 사용하고 있을 때였다. 나는 불쑥 어머니에게 나무토막들의 색깔이 전부 잘못됐다고 말했다. 그리고 나서 우리는 어머니의 글자들 중 몇 개가 내것과 같은 색깔을 가지고 있음을 발견했고, 또 어머니의 경우엔 음표들로부터 시각적인 영향을 받았다는 사실을 ... ...

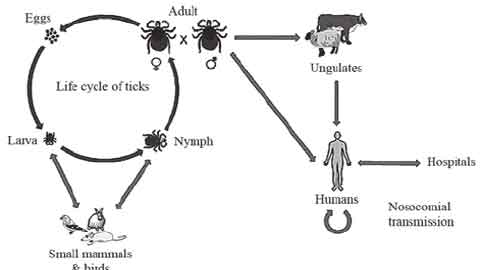

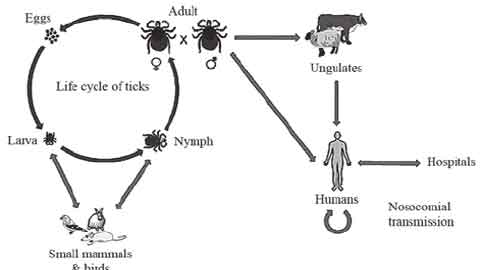

- [강석기의 과학카페] 진드기, 성가신 게 아니라 두려운 존재!2017.09.19

- 요즘 들어 길을 횡단하는 쥐들이 부쩍 많이 눈에 띤다. 그래서인지 관리가 안 돼 풀과 나무가 마구잡이로 자란 천변을 사냥터로 삼고 돌아다니는 길고양이들도 꽤 있다. 이런 고양이들이 쥐를 잡다가 바이러스에 감염될 수도 있겠다는 생각이 든다. 아무튼 지나가다 길고양이를 보더라도 사료를 ... ...

- [강석기의 과학카페] 게놈편집으로 흰 나팔꽃 만들었다!2017.09.12

- 쳤다. 식물에 관심이 많은 사람이 아니라면 벚꽃이 핀 시기가 아닐 때 벚나무는 그저 나무일뿐이니 말이다. 여름에서 가을로 넘어가는 요즘이 나팔꽃이 피는 때다. 필자가 자주 산책하는 천변의 나팔꽃 사진으로 왼쪽은 전형적인 색깔의 꽃을 피운 나팔꽃과 둥근잎나팔꽃의 덩굴이 서로 엉켜 ... ...

- 지금 현재를 행복하게 살 수 있는 방법2017.09.09

- 전부터 많은 사람들이 마음을 비우기 위해 즐겨온 ‘산책’을 하며 눈 앞에 보이는 길, 나무와 풀에 집중해보거나 한 걸음 한 걸음이 만드는 발자국 소리에 집중하기, 풀 냄새에 집중해 보기가 그것들이다. 또는 명상을 하듯 잠시 눈을 감고 앉거나 누워서 내 몸이 만드는 심장 박동, 숨 쉬는 소리에 ... ...

- 식물의 ‘잎 크기’ 결정하는 요인은?동아사이언스 l2017.09.03

- 증발하는 물의 양이 적기 때문이다. 또 잎이 가늘기 때문에 물도 많이 필요하지 않다. 나무에 공급되는 물의 양이 적어도 생존할 수 있단 의미다. 물과 함께 발산하는 열도 적기 때문에 열 손실도 줄일 수 있다. 이처럼 서식지의 온도, 습도 등의 조건은 식물의 잎 크기를 결정하는 주요 요인으로 ... ...

이전212223242526272829 다음