뉴스

"우리"(으)로 총 9,723건 검색되었습니다.

- 퇴행성 뇌질환 치료하는 신경세포 대량 생산 기술 개발 동아사이언스 l2019.03.04

- 정확히 밝혀지지 않아 치료를 어렵게 하는 난제로 꼽혀왔다. 이와시타 연구원팀은 우리 몸 속에 존재하는 뇌나 내장, 근육 등 조직의 튼튼한 정도(강도)가 각기 다르다는 사실에 주목했다. 예를 들어 뼈는 가로세로 1cm 면적에 수십 kg의 무게를 올려도 견딜 정도로 강도가 높다. 근육은 0.12kg의 무게를 ... ...

- 150년 맞은 주기율표, 한국 이름 딴 원소 탄생은 언제...동아사이언스 l2019.03.04

- 이 철이 별이 최후에 폭발하는 ‘초신성’ 과정에서 우주에 흩뿌려진다. 지구의 철과 우리 몸속 피에 들어간 철은 다 이렇게 초신성 폭발로 최후를 맞은 별의 유산이다. 인류는 다시 이 철을 가공해 문명을 일궜다. 지금 이 글을 읽는 독자가 발 딛고 서 있는 건물 속 철근과 자동차 차체가 그 결과다 ... ...

- 캐나다, NASA 달 궤도 우주정거장에 참여한다동아사이언스 l2019.03.03

- 허블우주망원경을 수리할 수 있게 해준 세계 최고 수준의 로봇팔 기술을 갖고 있다. 우리의 새로운 협력을 통해 달부터 화성에 이르기까지 국제적 파트너십을 넓혀갈 수 있을 것”이라고 말했다. 게이트웨이는 달 주위를 도는 작은 우주정거장을 2026년까지 건설하겠다는 NASA의 계획이다. 우주인이 달 ... ...

- [내 마음은 왜 이럴까?] 신생아 황달 생기는 진화적 이유2019.03.03

- 전적으로 육아에 전념할 수 있는 사회적, 문화적, 경제적 환경이 필요합니다. 우리가 사는 현대 사회는 엄마가 아기에게 원하는 만큼의 사랑을 줄 수 있는, 그리고 아기가 원하는 만큼의 사랑을 받을 수 있는 곳일까요 ... ...

- 한 세기 민족과 운명 함께 한 한반도 고유종 미선나무동아사이언스 l2019.03.02

- 설명했다. 박 의원은 "100년 전 미선나무는 일본어로 먼저 불렸지만, 앞으로 100년은 우리 손으로 보전하고 가치를 발굴해야한다"며 "보다 많은 국민이 특산식물을 보전하고 활용할 수 있도록 국회 차원의 노력을 이어가겠다"고 말했다. 미선나무 묘목의 모습. 국립수목원 제공 김재현 ... ...

- [박진영의 사회심리학] 프로선수들이 긴장과 불안을 다스리는 법2019.03.02

- 준비하고 대비하게 만들기 때문이다. 하지만 불안이 불안을 넘어 공포와 패닉이 되면 우리는 그 자리에서 얼어붙게 된다. 머리속이 하얗게 되면서 평소에 하던 수준의 절반에도 미치지 못하는 퍼포먼스를 보이게 된다. ‘불안에 질식하는(choking under pressure)’ 현상이다. 심리학자 로이 ... ...

- 미군과 국내 작전 때 필요한 한글암호, 개발 한달 만에 “임무 완료”2019.03.02

- 항복해버린 것이다. 그는 “당시 광복군은 반격을 위한 만반의 준비를 하고 있었지만 우리 힘으로 독립을 얻지 못해 안타까웠다”고 말했다. 이 암호는 비밀에 부쳐져 미국 국가기록원(국립문서기록관리청(NARA)의 전신)에 소장돼 오다 1988년 비밀이 해제돼 세상에 알려졌다. 선생은 “그전까지는 ... ...

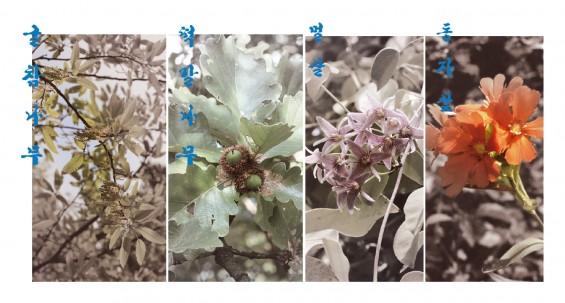

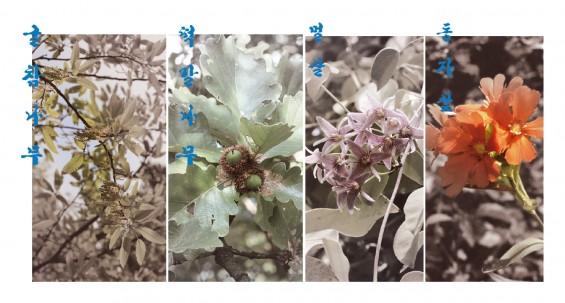

- 애기똥풀-바람꽃...한글 이름에 담긴 ‘항일정신’ 아시나요 과학동아 l2019.03.01

- ‘조선식물향명집’의 저자들은 야인과(野人瓜)라는 일본식 이름 대신 멀꿀이라는 우리말 이름을 붙였다. 사진 제공 국가생물종지식정보시스템 ● 잡지와 행사로 과학 보급화 앞장서 또 다른 조선인 단체 과학지식보급회는 조선의 과학 발전을 위해 과학 대중화를 실행에 옮겼던 단체다. ... ...

- 전지구 위성 인터넷망 구축 '원웹' 첫 위성 발사동아사이언스 l2019.02.28

- 인터넷망을 공급하겠다는 계획이다. 28일(현지시간) 로이터통신은 27일 오후4시37분(우리시간 28일 오전6시37분) 남미 북동부 프랑스령 기아나섬 우주센터에서 원웹의 인공위성 6대를 프랑스 우주개발업체 아리안스페이스의 소유즈로켓에 실어 발사했다고 28일 보도했다. 2012년 설립된 원웹은 202 ... ...

- [3·1운동 100주년]"대한의 모든 존재에게 한글 이름을 허하라"과학동아 l2019.02.28

- 한 데 엮었다. 조복성은 다양한 매체를 통해 곤충의 삶에 대한 이야기를 전하고, 여기서 우리가 무엇을 배워야 하는지 끊임없이 역설했다. 이 교수는 “조복성은 일본인이 주축이었던 조선박물학회에도 논문을 발표할 만큼 연구 능력을 대외적으로 인정받았다”며 “당시 박물학계의 석학으로서 ... ...

이전487488489490491492493494495 다음