추천검색어

뇌

뉴스

"대뇌"(으)로 총 298건 검색되었습니다.

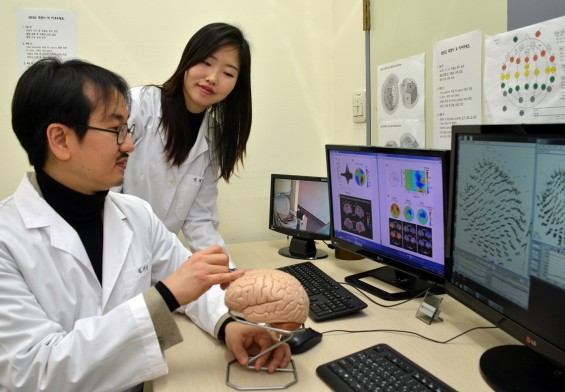

- '미지근한' 온도는 뇌 어느 부분이 감지할까?...초정밀 자기장 측정기로 확인동아사이언스 2018.02.12

- 체성감각 영역(SⅠ)에서 전기적 활동이 일어나는 것을 확인했다. 일차 체성감각 영역은 대뇌피질의 중앙열 뒤쪽에 있는 영역으로 촉각, 통각 등 체감에 대한 인지를 담당하는 부위 중 하나다. 기존에는 일차 체성감각 영역이 통증을 느낄 정도의 온도 자극에만 반응한다고 알려졌다. ... ...

- [내 마음은 왜 이럴까?] 신의 목소리를 들어본 적이 있나요2018.01.21

- 오른쪽 전두엽과 왼쪽 후두엽이 반대편에 비해서 더 발달되면서 비틀려 있다. 이러한 대뇌 비틀림 현상은 인간에게만 관찰되는 독특한 현상이다. - pixabay 제공 옥스포드 대학교의 정신과 의사 티모시 존 크로우는 아주 흥미로운 주장을 합니다. 약 2300만년 전에 350만개의 염기 배열이 ... ...

- 짜게 먹는 당신, 뇌 손상에 주의하라!동아사이언스 2018.01.16

- 제공 짜게 먹는 식습관이 대뇌 혈류량을 크게 감소시키고 뇌세포 활동을 방해해 뇌혈관 장애와 치매를 유발할 가능성이 있다는 동물 실험 결과가 새롭게 나왔다. 코스탄티노 아이어데콜라 미국 코넬대 의대 교수팀은 지속적으로 많은 양의 소금을 섭취할 때 뇌 기능에 저하가 일어나는 구체적인 ... ...

- [강석기의 과학카페] 내 기억력의 품질, 관리하기 나름2017.12.19

- 생체분자들도 하나둘 밝혀지고 있다. 우리가 뭔가를 경험하면 뇌의 해마나 편도체, 대뇌피질에 있는 신경세포(뉴런)에 구조적 변화가 일어나고 그 결과 기억이 형성된다. 이처럼 특정 기억을 지니고 있는 뉴런의 무리를 엔그램(engram)이라고 부른다. 그런데 최근 연구는 이런 엔그램세포의 대다수가 ... ...

- 카드뉴스ㅣ벌써 12월이라니, 이건 너무 빠르잖아동아사이언스 2017.12.07

- 통해 하루 주기에 맞춰 생체반응을 조절하는 뇌영역으로 보내집니다. 시간간격시계는 대뇌피질 세포들이 어떤 사건에 반응하는 속도가 다른 것을 나타냅니다. 뇌의 각 영역엔 속도가 각기 다른 시계가 있어 그 조합이 변함에 따라 시간의 변화를 인지합니다. “매력적인 여자와 함께 보내는 2시간은 ... ...

- 강석기의 과학카페ㅣ똑똑한 사람의 뇌는 뭐가 다를까2017.11.29

- 등 자극이 풍부한 환경에서 생활한 쥐가 자극이 빈약한 환경에서 자란 쥐에 비해 대뇌피질이 더 두껍다는 사실을 발견했다. 당시는 뇌가 변하지 않는다는 패러다임이 지배하던 때이므로 충격적인 연구결과였다. ‘뇌가소성’, 즉 뇌는 쓰면 더 나아질 수 있다는 사실의 발견은 교육을 비롯해 많은 ... ...

- [카드뉴스] 재난은 우리를 어리석게 만든다동아사이언스 2017.11.25

- 환자를 닮았습니다. 뇌의 변연계와 편도체가 과도하게 활성화돼 매우 불안정하고, 대뇌 신피질의 활동도 억제돼 인지능력이 매우 떨어집니다. 패닉형이 자주 빠지는 함정 인지적 통로화: 눈앞에 보이는 것에만 집착해 주변에서 일어나는 더 심각한 상황을 인지하지 못함 기능적 고착: 상황이나 ... ...

- ‘뉴런’, 십자매의 완벽한 화음 비밀 발표동아사이언스 2017.11.20

- 것도 관찰했다. 연구팀은 또 십자매의 노래 학습과정을 신경학적으로 밝히고자 대뇌 앞쪽 부위, 즉 전뇌 영역이 제 기능을 하지 못하도록 화학물질을 처리했다. 전뇌는 동물의 뇌에서 언어 영역을 관장하는 것으로 알려진 부위다. 그 결과 전뇌의 활성능력이 떨어진 십자매는 새로운 음절에 ... ...

- [카드뉴스] 긁으면 긁을수록 더 가려운 이유동아사이언스 2017.11.17

- 만나게 됩니다. 통각 수용체인 자유신경종말이 히스타민에 의해 자극을 받으면, 대뇌피질(두정엽)은 이 자극을 가려움이라고 판단하게 됩니다. 가려움은 통증의 일종입니다. 미국 워싱턴대학교 첸 조우펭 교수팀은 고통에 반응하는 ‘BRAF’ 유전자가 활성화되도록 조작한 실험쥐의 행동을 ... ...

- 3D프린트로 뽑아낸 비밀의 뇌 신경세포동아사이언스 2017.11.12

- 새로운 성상교세포의 형상으로 변한다는 것을 확인했습니다. 연구팀은 또 대뇌피질의 성상교세포에서 생성된 NL-2 단백질을 없애면 시냅스 틈 사이의 신경세포 간 상호작용이 억제된다는 것도 알아냈다고 해요. 스토그스딜 박사는 “성상교세포의 형성과 시냅스형성과정이 뉴로리긴족 ... ...