뉴스

"길목"(으)로 총 72건 검색되었습니다.

- 1400년전 아라가야 지배자 무덤천장에 새긴 별자리 그림 동아사이언스 l2019.12.21

- 고분군은 고령 대가와야 함께 위세를 떨친 아라가야의 왕릉이다. 신라, 왜(倭)로 가는 길목에 있던 아라가야는 주변 강국들의 틈바구니에서 고유문화를 지키며 수백 년 동안 생존했다. 5~6세기 형성된 것으로 추정되는 1000기 크고 작은 무덤들은 해발 50m 구릉 능선을 따라 늘어서 있다. 일제강점기인 ... ...

- 백두대간 동물들의 흔적 찾아 숲속에서 펼쳐진 1박2일간의 작은 모험 어린이과학동아 l2019.08.10

- 하지만 불행인지, 다행인지 실제로 멧돼지를 마주치지 못했다. 멧돼지가 출몰하는 길목과 먹이터에 트랩 카메라를 설치하고, 다음 날 멧돼지나 고라니의 모습이 찍히길 기다려 보기로 했다. 수목원 내 거울연못으로 이동한 대원들은 정금선 연구원과 수련, 노랑어리연꽃, 물무궁화 등 다양한 ... ...

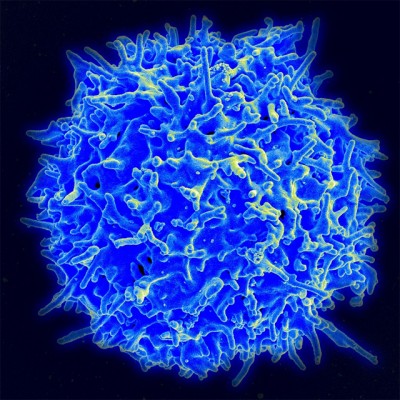

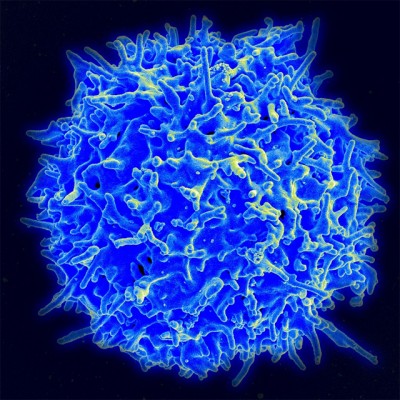

- 면역세포 이용해 암세포만 골라 제거… 진화하는 ‘면역항암 치료’동아사이언스 l2019.08.05

- 기능이 있다는 사실을 최근 밝혔다. 암세포에는 면역세포가 접근하지 못하도록 주변 길목(혈관)을 변형시켜 차단하는 능력이 있다. 변형된 혈관은 암세포가 영양분이나 산소를 얻는 데에도 활용된다. 김 교수팀의 연구 결과 스팅은 이런 암세포의 작전을 방해해 암세포 주변의 비정상적인 혈관을 ... ...

- [2019 ICAN] 장소는 기억의 거점, 길을 기억하는 세포가 있다동아사이언스 l2019.05.22

- 하루, 이틀 반복해 지나가다 보면 길이 익숙해지고, 결국 나중에는 가는 길의 모든 길목길목을 알게 된다. 그런데 이런 기억은 어디에 있는 걸까. 정통 신경과학자인 서배스천 로열 한국과학기술연구원(KIST) 뇌과학연구소 책임연구원은 “뇌 속 기억 저장 중추인 해마에 해당 길의 장소 기억 ... ...

- 암세포 굶겨 간암 환자 치료할 단서 찾았다동아사이언스 l2019.04.05

- SF5 억제 화합물이 TM4SF5와 아르지닌의 결합을 억제하고 간암세포가 아르지닌을 섭취하는 길목을 차단해 결과적으로 간암세포 생존과 증식을 저해하는 것으로 나타났다. 이정원 교수는 “간암세포의 세포소기관인 리소좀 내부의 아르지닌 감지 센서를 생리적 수준에서 규명했다”며 ... ...

- 2020년 화성 가는 탐사로봇 최종 종착지는 '옥시아 플라눔'동아사이언스 l2018.11.14

- 만나는 경계에 위치한다. 과거 화성 북쪽에 위치했던 평지로 물이 흘러 들어가는 길목이다. 전문가들이 이번 착륙지 선정에서 가장 크게 고려한 사항은 ‘로버가 얼마나 안전하게 착륙할 수 있느냐’다. 현재까지 시도했던 임무의 절반 이상이 실패로 돌아갔기 때문이다. 일례로 ESA가 발사한 ... ...

- 현생인류 最古 동굴벽화 기록 깨졌다동아사이언스 l2018.11.08

- 교수는 “두 지역은 7만3000년 전쯤 인도네시아 지역에 도달한 현생인류가 호주로 가던 길목이었다”며 “그 한참 뒤 인류가 그림을 남겼을 것”이라고 설명했다. 4만 년 전 가장 오래된 구상화 부근 설명 그림. 그림 위치와 탄산칼슘 시료 채취 위치가 나와 있다. 부근 손 스텐실은 다른 연대다. - ... ...

- [여기에 과학]대형 고양이과 포유류에 미래는 있을까동아사이언스 l2018.09.22

- 크게 줄었다는 연구 결과를 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 발표했습니다. 호랑이가 다닐 길목에 수 백 개의 카메라를 설치해두고 촬영한 결과, 호랑이 개체의 분포 밀도가 47% 증가했다는 것이었죠. 개체별로 충분한 영역을 확보하지 못하고 서식지 경쟁이 심해져 그 수가 감소할 것을 우려한 ... ...

- [세계수학자대회 On Air] 여기는 브라질 리우데자네이루입니다! 수학동아 l2018.09.07

- 간이 좀 쎄지만요. 푸드트럭이 개막식, 기조 강연이 열리는 건물과 본관의 길목에 있어 이곳에 앉아 있으면 여러 수학자를 만날 수 있습니다. 이곳에서 필즈상 수상자와 천상 수상자를 만나 대화를 나눴고, 2014년 필즈상 수상자인 아르투르 아빌라와 최근 프랑스 정치인으로 활동하는 세드릭 ... ...

- 더 오래 머물고, 더 강력한 태풍 온다 동아사이언스 l2018.08.22

- 들이닥칠거라는 분석이 많다. 기후구조가 바뀌면서 태풍이 자주 지나가는 소위 ‘태풍의 길목’이 한반도 주변에서 형성될 거라는 예상이 나오고 있다. 미국 국립해양대기국 연구결과에 따르면 태풍이동속도가 유달리 느려진 한반도 지역에서 태풍이 다른 지역보다 상대적으로 더 자주, 더 오래 ... ...

이전12345678 다음