뉴스

"공동"(으)로 총 10,148건 검색되었습니다.

- 암흑에너지 규명 위해 1년간 데이터 모아보니 "기존 우주론 맞나"동아사이언스 l2024.04.15

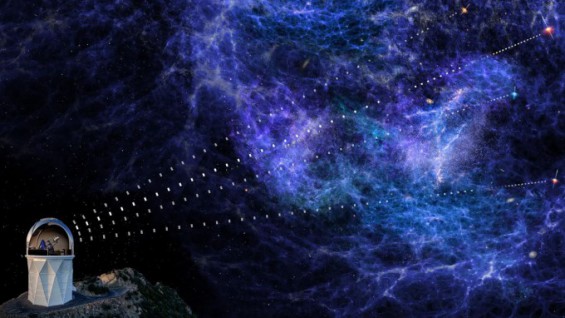

- 차지하는 암흑 에너지의 정체를 밝히기 위해 분광기로 3D 우주 지도를 만드는 대규모 국제공동 프로젝트다. 한국을 포함해 11개 국가, 70개 기관 연구자 약 900명이 참여했다. 미국 애리조나주 키트피크 산꼭대기에 위치한 5000개의 작은 광섬유 로봇들은 다채널분광기를 장착한 망원경으로 먼 은하에서 ... ...

- "함께 찾는 생명, 더불어 사는 지구!"… 지구사랑탐사대 12기 발대식 열려어린이과학동아 l2024.04.15

- 동아사이언스 과학 잡지 '어린이과학동아'와 이화여자대학교 에코과학부 장이권 교수가 공동으로 운영하는 생태 연구 시민과학 프로젝트다. 탐사대원으로 불리는 참가자들이 자신의 거주 지역에 살고 있는 개미와 거미, 나비 등 다양한 생물 종의 소리와 사진 등을 기록해 스마트폰 앱에 올린다. ... ...

- 인체 정전기 이용해 오염수를 식수로 정화동아사이언스 l2024.04.15

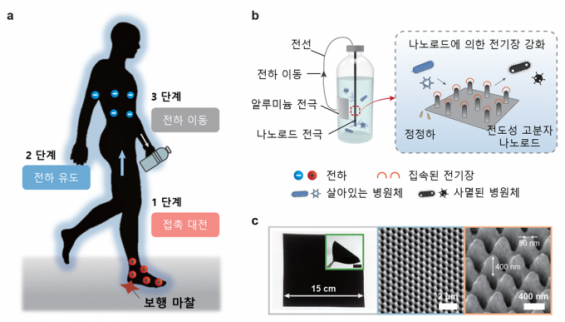

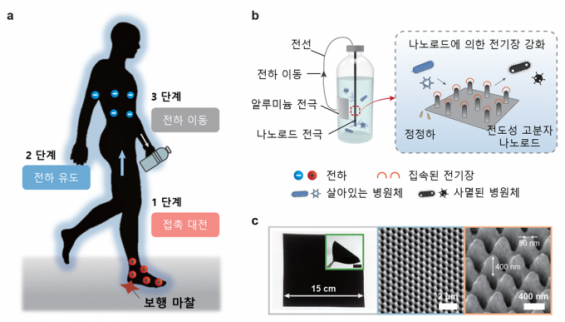

- 한국연구재단은 김상우 연세대 신소재공학과 교수와 중국 인민대 및 칭화대 국제공동연구팀이 전기천공법을 활용해 수인성 병원균을 사멸시키는 휴대용 장치를 개발했다고 15일 밝혔다. 전기천공법은 병원체에 축적된 이온이 강한 압축 응력을 형성해 인지질 이중막에 구멍을 형성하는 ... ...

- "평화주의자 보노보, 생각보다 공격적"동아사이언스 l2024.04.14

- 공격적인 수컷이 짝짓기에 성공할 확률이 높은 새로운 현상을 관찰하기도 했다. 이는 공동체가 일반적으로 함께 지배하는 사회 구조를 보이고 암컷이 수컷보다 서열이 높은 보노보 사회에서 예상되지 않았던 모습이다. 이번 발견은 침팬지에 비해 보노보가 진화 과정에서 공격성을 스스로 ... ...

- [표지로 읽는 과학] 위기에 직면한 곤충동아사이언스 l2024.04.13

- 유럽에서 곤충과 환경문제와의 관계가 대두된 것은 2017년 네덜란드 라드바우드대 등 공동연구팀이 "1989년부터 2016년 사이에 독일 보호 지역에서 날아다니는 곤충의 '바이오매스'가 약 75% 감소했다는 것을 발견했다"는 논문을 발표하면서부터다. 여기서 바이오매스는 생물의 총 덩어리를 ... ...

- 물과 가스 얼려 방사성 오염수 담수화한다동아사이언스 l2024.04.12

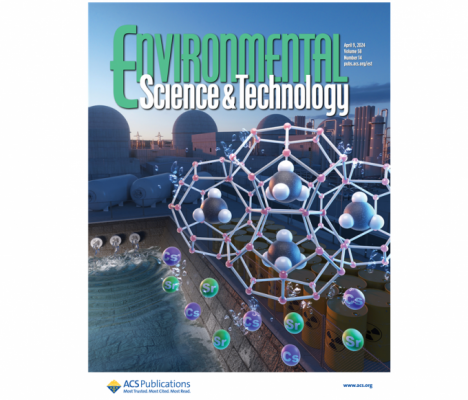

- 있는 기술을 개발했다. 한국연구재단은 윤지호 한국해양대 교수와 차민준 강원대 교수 공동연구팀이 물과 가스가 결합한 화합물인 가스하이드레이트를 활용해 방사성 폐수를 처리할 수 있는 기술을 개발했다고 12일 밝혔다. 방사성 폐수 처리 공정은 복잡하고 비용이 많이 든다. 지속 ... ...

- '종말의 날' 빙하 얼음벽 녹이는 원인은 해저 소용돌이동아사이언스 l2024.04.12

- 원인을 규명했다. 극지연구소는 박태욱 책임연구원과 일본 홋카이도대, 서울대 국제 공동 연구팀은 바다를 컴퓨터로 재현하는 최신 해양 모델링 기법을 이용해 스웨이츠 빙붕을 녹이는 핵심 기작을 분석했다고 12일 밝혔다. 아문젠해에 있는 스웨이츠 빙하는 녹으면 지구 해수면을 최대 3m까지 ... ...

- '우주 신약 개발' 스타트업 스페이스린텍, 40억원 투자 유치동아사이언스 l2024.04.12

- 개발 중인 플랫폼에는 한국생명공학연구원, 하버드 의대, 한국과학기술원 등과의 공동연구 결과들을 바탕으로 한 우주 신약개발 장치들이 탑재된다. 이를 통해 회사는 구조기반 신약 및 면역항암제 부문에서 우주의 미세중력 환경을 활용해 신약개발 비용을 감소시키고 기간을 단축할 수 있다는 ... ...

- 獨 막스플랑크 회장 "한국에도 막스플랑크 센터 세울 것"동아사이언스 l2024.04.11

- 하나는 IBS 나노의학연구단과 MPI 의학연구소의 협력으로 나노의학 연구허브를 구축하고 공동연구, 교육 협력 프로그램 등을 구축한다는 내용이다. 크래머 회장은 "우리는 나노의학 외에도 기후, 나노, 인공지능(AI) 등 여러 분야에 대한 협력이 열려 있다"고 말했다. 11일 연세대 백양누리에서 'IBS ... ...

- 젊어진 ‘미세아교세포’로 치매 치료 가능성 제시동아사이언스 l2024.04.11

- 조절할 수 있는 유전체 및 약물 전달 기술의 부재로 세포 기능 연구에 한계가 있었다. 공동연구팀은 나노입자가 미세아교세포에 높은 효율로 섭취된다는 점에 착안했다. 이를 통해 미세아교세포에 표적 유전체를 전달하는 방법을 고안했다. 이 방법을 알츠하이머를 겪고 있는 동물 모델에 ... ...

이전119120121122123124125126127 다음